HORIE R.Pクリニックの特徴

再生医療は、厚生労働省が認めた特定認定再生医療等委員会でその治療の妥当性・安全性・医師体制・細胞加工管理体制が厳しく審査されます。そこで適切と認められることで厚生労働省に治療計画を提出することができ、治療計画が承認されてはじめて治療を行うことが可能となります。HORIE R.Pクリニックは正式なプロセスを踏み、厚生労働省に第二種・再生医療等提供計画を提出し計画番号を取得した医療機関です。

Point

01

人の体には、損傷したり弱ってきた部分を修復しようとする働きが備わっています。幹細胞を利用した再生医療は、この修復しようとする幹細胞の働きを何十、何百万倍にも増幅させて、ダメージを受けた血管や機能不全になった臓器に集中的に働きかけ、機能回復をすることで、本来、体がもっている正常の機能に再び戻すこと(再生)を目的とした医療です。つまり、運動や食事、静養などご自身では叶わなかった体の機能回復を自分の“細胞”の力で行う、それが当クリニックで行っている自己脂肪由来幹細胞治療です。

Point

02

自己脂肪由来幹細胞治療は、この幹細胞を生体外で培養し一定の量まで増やしてから患者さま本人の体に戻す方法です。国内外の数々の医療研究機関によって効果やメカニズムが研究されています。また、自分自身の幹細胞なので安全性も高くアレルギーや拒絶反応といった副作用がありません。今、最も注目されている最先端医療技術です。幹細胞は、骨髄やさい帯血、内臓職器や脂肪などの中にいますが、当クリニックでは身体への負担が少ないお腹の脂肪を採取しております。

Point

03

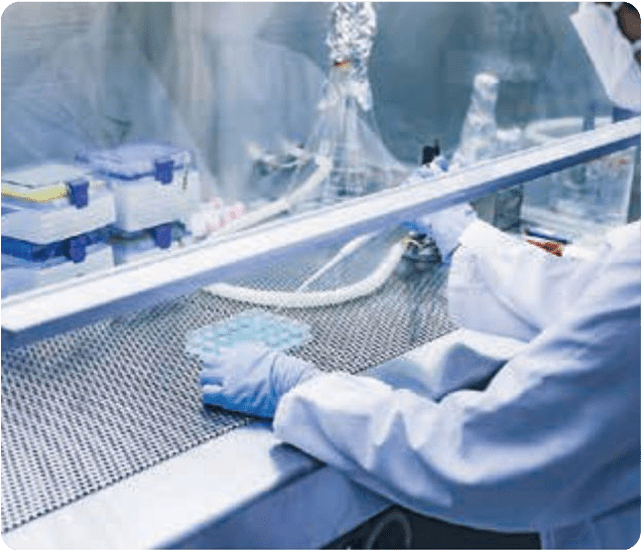

再生医療に欠かせない細胞培養に関しては、Cell Processing Center(CPC)と連携。CPCは、脂肪由来の幹細胞は培養するだけでも難しいと言われている中、その「生存率の高さ」と「適正な大きさ」で高い水準を実現させている国内でもトップクラスの細胞培養加工施設です。

Point

04

自己脂肪由来幹細胞治療を行うにあたり、とても大事なポイントは培養技術です。幹細胞の増養は、CPC(細胞培養加工施設)で行われます。培養した幹細胞は生きているものを投与しないと意味がありません。その生存率の高さが体への定着率に大きく関わります。ただ幹細胞を増やすだけではなく血管の中をスムーズに動ける大きさのものを選定する作業も大事なポイントです。HORIE R.Pクリニック本院が提携しているCPCはこの高い技術力を持っています。

脳血管障害は、脳卒中(脳出血・脳梗塞など)によって脳の血管が詰まったり破れたりすることで発生する病気です。脳が損傷を受けることで、さまざまな症状や後遺症が現れます。

変形性関節症は、加齢や過度の負荷により関節の軟骨がすり減り、痛みや可動域の制限などの症状が現れる疾患です。特に膝や腰などの体重がかかる関節に起こりやすく、高齢者に多く見られます。

慢性疼痛とは、けがや病気が治った後も3か月以上痛みが続く状態を指します。通常の痛みとは異なり、神経や脳などに問題がある場合も多く、治療が難しい「難治性疼痛」とされることもあります。